Dans quelques mois, Patrice Talon achèvera ses deux mandats à la tête du Bénin. Dix années d’action réformatrice qui auront marqué l’histoire politique, économique et sociale du pays. Mais au-delà des grands chantiers souvent médiatisés, un secteur plus discret mérite qu’on s’y attarde. Je veux parler de celui de la gestion des archives au Bénin et de la gouvernance de l’information.

Pourquoi ce choix ? Parce qu’il s’agit d’un domaine stratégique, souvent négligé, mais qui conditionne la transparence de l’État, la confiance des citoyens et l’efficacité de l’administration. Les Archives nationales du Bénin, la profession d’archiviste, l’archivage électronique et les e-services ont connu des bouleversements majeurs depuis 2016. Ces derniers ont façonné une nouvelle manière de produire, conserver et exploiter la mémoire nationale.

Mon défi, à travers cet article, est d’analyser avec rigueur et esprit critique l’évolution de ce secteur sous Patrice Talon. Quels étaient les défis hérités avant son arrivée ? Quelles réformes ont été entreprises pour moderniser la gestion documentaire et digitaliser les services publics ? Quels acquis indéniables peuvent être mis à son actif, mais aussi quelles controverses et limites subsistent, notamment après le fameux décret de 2020 qui a fragilisé la place des archivistes dans la fonction publique ?

À l’heure où le pays s’apprête à écrire une nouvelle page politique, il est temps de dresser le bilan de ces dix années et d’ouvrir la réflexion sur les perspectives post-2026.

Contexte et état des lieux de la gestion des archives au Bénin avant 2016

Pour mieux comprendre l’évolution récente de la gestion des archives au Bénin, il est indispensable de revenir sur la situation qui prévalait avant l’arrivée de Patrice Talon en 2016. À cette époque, les archives nationales souffraient d’un manque de moyens, les archivistes faisaient face à d’importantes difficultés professionnelles et les premiers efforts de numérisation restaient timides et fragmentés. Ce contexte permet de mesurer à la fois l’ampleur des défis hérités et la portée des réformes entreprises par la suite.

Situation des archives nationales du Bénin avant l’ère Talon

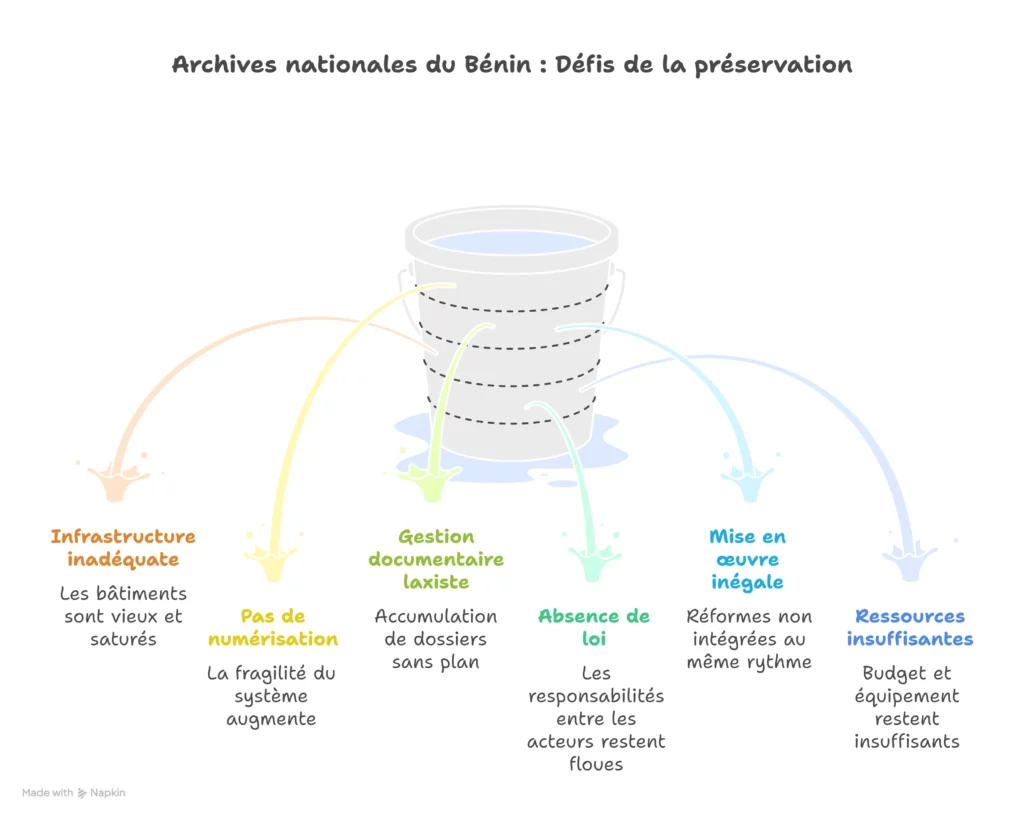

Avant 2016, les Archives nationales du Bénin reflétaient plus un poids qu’une richesse. Dans les couloirs poussiéreux de Porto-Novo, la mémoire de l’État était menacée par l’humidité, les termites et le manque de moyens. Les archives nationales du Bénin souffraient d’un manque d’infrastructures adaptées.

Les bâtiments des archives, vétustes et saturés, ne répondaient plus aux normes de conservation. La climatisation était inexistante ou en panne, mettant en péril des documents historiques uniques. Pire encore, l’absence de solutions de numérisation des archives au Bénin accentuait la fragilité du système. La situation était comparable à celle des Archives nationales du Sénégal, confrontées à des défis similaires.

La gestion documentaire au sein de l’administration souffrait d’un manque de rigueur. Les ministères accumulaient des dossiers sans plan de classement ni procédures claires de tri et de conservation. Des retards, des pertes de documents et une méfiance des citoyens envers l’administration étaient monnaie courante. La conservation des documents officiels était compromise par des bâtiments vétustes.

La conséquence est que la plupart des documents se retrouvent dans un état de vrac archivistique. J’avais d’ailleurs présenté une communication sur « les causes profondes du vrac d’archives en Afrique ». C’était au cours des journées d’étude de la Chaire UNESCO sur « le vrac d’archives en Afrique : concepts, problématiques, méthodes et solutions » organisé par les doctorants de l’École nationale des chartes.

Ce contexte illustre les difficultés de la préservation du patrimoine documentaire africain face aux conditions matérielles précaires.

Les difficultés rencontrées par les archivistes béninois dans la gestion documentaires

Avant 2016, être archiviste béninois relevait presque du sacerdoce. Ces professionnels portaient la responsabilité immense de préserver la mémoire de l’État, mais leurs conditions de travail limitaient gravement leur efficacité.

Les archivistes étaient souvent considérés comme de simples exécutants, cantonnés à des tâches de classement sans voix dans les grandes décisions administratives. Leur expertise en gestion documentaire et en gouvernance de l’information était ignorée, comme si l’archivage n’était pas stratégique pour le pays. Cela nourrissait un sentiment d’injustice et de frustration.

Les archivistes béninois manquaient de reconnaissance. Pourtant, ils incarnaient le dernier rempart face à l’oubli. Cette situation posait une question essentielle : comment bâtir une gouvernance moderne sans mémoire fiable ? Comment protéger des documents officiels sans rayonnages adaptés, sans climatiseurs, sans produits de conservation ?

Tel était le quotidien. La numérisation des archives au Bénin était quasiment inexistante, faute de scanners performants et de budgets alloués.

Premiers efforts de numérisation des archives et de la gouvernance de l’information

Avant l’arrivée de Patrice Talon, quelques initiatives avaient timidement émergé pour améliorer la gestion documentaire au Bénin. Ces efforts, bien que modestes, traduisaient une prise de conscience progressive. Un État sans mémoire fiable perd en efficacité et en crédibilité.

Certains ministères avaient commencé à expérimenter la numérisation des archives au Bénin. Ces projets, souvent soutenus par des partenaires techniques ou financiers, visaient à sauvegarder les documents les plus sensibles. Mais sans stratégie nationale ni cadre juridique solide, les résultats restaient dispersés et difficiles à pérenniser.

Des essais de gestion documentaire numérique ont vu le jour, notamment pour améliorer le traitement des dossiers administratifs. Toutefois, le manque d’interopérabilité entre les systèmes freinait leur adoption. Chaque structure travaillait dans son coin, sans véritable coordination.

Les universités et écoles de formation ont aussi tenté d’introduire des modules en records management et en Knowledge management. Ces initiatives formaient une nouvelle génération d’archivistes béninois, sensibilisés aux enjeux de l’archivage électronique et de la gouvernance de l’information. Mais ces jeunes diplômés se heurtaient rapidement à un marché de l’emploi limité et à un cadre institutionnel figé.

Le projet de société de 2016 : les prémices d’une gouvernance documentaire moderne au Bénin

En 2016, Patrice Talon présente son projet de société intitulé « Le Nouveau Départ », conçu comme un contrat avec le peuple béninois. Bien que ce document n’évoque pas explicitement la gestion des archives ou la profession d’archiviste, plusieurs axes stratégiques jettent les bases d’une réforme profonde dans ce domaine.

L’un des piliers du projet insistait sur la nécessité de bâtir une administration démocratique, compétente et moderne. Derrière cette ambition se profilait une exigence claire : rationaliser la production, la circulation et la conservation de l’information publique. Autrement dit, améliorer la gestion documentaire au Bénin était déjà une priorité implicite.

Le projet faisait aussi des technologies de l’information et de la communication (TIC) un catalyseur de développement. L’accent mis sur le numérique annonçait la digitalisation des services publics au Bénin et une modernisation progressive de l’administration.

Cela a ouvert la voie aux grands chantiers numériques : service-public.bj, data.gouv.bj, ou encore l’archivage électronique au Bénin. En inscrivant le numérique au cœur du programme, Talon a indirectement placé la gouvernance de l’information au centre de la réforme.

Le projet de 2016 insistait sur la nécessité d’une administration performante, fondée sur la compétence et la spécialisation. Pour les archivistes béninois, cela signifiait un terrain favorable pour revendiquer leur expertise et exiger une meilleure reconnaissance de leur rôle.

En définitive, le projet de société 2016 n’était pas un plan détaillé sur les archives. Mais, il a fourni la vision politique qui allait légitimer les réformes des dix années suivantes.

Cadre juridique et politique de la gestion des archives au Bénin (2016–2026)

Dès son arrivée en 2016, Patrice Talon a compris une chose essentielle. Moderniser l’État passe par la gestion des archives au Bénin. Sans mémoire organisée, aucune administration ne peut être efficace. C’est pourquoi son gouvernement a engagé des réformes juridiques et normatives inédites.

Code du numérique, PNDA et ReGGA : bases de l’archivage électronique et de la gestion documentaire au Bénin

Adopté en 2018, le Code du numérique a marqué une rupture. Pour la première fois, le cadre légal reconnaissait la valeur probante des documents électroniques. Cela ouvrait la voie à l’archivage électronique au Bénin et à la gestion documentaire numérique dans l’administration publique. Le Code du numérique a introduit des notions proches de l’archivage RGPD, renforçant la protection des données.

En 2021, une autre étape décisive a été franchie avec l’adoption de laPolitique nationale de développement des archives (PNDA 2021–2030). Cette feuille de route ambitieuse fixe des objectifs clairs :

- assurer la conservation et la valorisation des archives nationales du Bénin ;

- renforcer la professionnalisation du corps des archivistes béninois ;

- développer la numérisation des archives et l’accès en ligne ;

- intégrer pleinement la gestion documentaire dans la gouvernance de l’État.

Une autre innovation majeure est l’adoption du ReGGA (Référentiel général de gestion des archives). C’est un outil normatif destiné à harmoniser les pratiques. Grâce à lui, chaque ministère dispose désormais de procédures standardisées pour le tri, l’élimination et la conservation. En clair, fini l’improvisation : la gestion documentaire obéit à des règles précises et partagées.

Je peux aussi citer d’autres décrets et lois comme :

- LOI N°2021 -09 DU 22 OCTOBRE 2021 portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin ;

- DECRET N° 2024-1408 DU 11 DECEMBRE 2024 approbation des statuts des Archives nationales ;

- DECRET N° 2024-1407 DU 11 DECEMBRE 2024 portant conditions de gestion des Archives nationales .

Chacun d’eux a su renforcer la force des archives comme un patrimoine à conserver et à protéger.

Lire aussi : Bénin : Adoption politique nationale de développement des archives

Le décret 2025-363 : un tournant pour l’archivage électronique et la sécurité des données au Bénin

Parmi les réformes normatives majeures de la décennie, le décret n° 2025-363 du 2 juillet 2025 occupe une place centrale. Pour la première fois, le gouvernement béninois a fixé un cadre juridique précis encadrant l’activité des prestataires de services d’archivage électronique au Bénin.

Jusqu’alors, l’archivage électronique se développait de manière fragmentée, souvent confié à des prestataires privés sans encadrement clair. Cette manière de faire entraine des risques de perte d’informations, une absence de garanties d’authenticité et des incertitudes sur la sécurité des données sensibles.

Avec ce décret, l’État pose désormais des règles strictes, afin d’assurer que tout prestataire réponde à des normes de fiabilité, de sécurité et de pérennité. Le texte définit les conditions que doivent remplir les prestataires agréés :

- garantir la conservation sécurisée des documents numériques ;

- préserver l’intégrité et l’authenticité des archives électroniques ;

- mettre en place des dispositifs fiables de traçabilité et de restitution ;

- respecter des obligations de confidentialité et de protection des données.

Il introduit également un mécanisme d’agrément officiel, qui permet de distinguer les prestataires conformes aux standards de ceux opérant en marge des bonnes pratiques.

Ces réformes ne sont pas de simples textes. Elles ont enclenché un changement profond de mentalités. Aujourd’hui, un document administratif n’est plus seulement un support de papier, mais une donnée publique stratégique qui doit être préservée, sécurisée et rendue accessible.

Les administrations devront tôt ou tard mettre en place un archivage RGPD pour se conformer aux normes internationales. Je me réjouis personnellement de cette décision qui rejoint ma vision de mettre en place un ordre national des Archivistes. Pour moi, cela constitue non seulement un moyen pour protéger les archives, mais aussi pour s’assurer que ce soit des professionnels agréés qui s’occupent de leur gestion.

La transformation numérique et les e-services : impacts sur la gestion des archives au Bénin

Les réformes juridiques et institutionnelles n’auraient eu qu’un impact limité sans leur traduction dans la pratique. C’est là qu’intervient la transformation numérique de l’administration béninoise, véritable moteur d’innovation. Avec le développement des e-services et la dématérialisation des procédures, la gestion des archives au Bénin s’est profondément transformée.

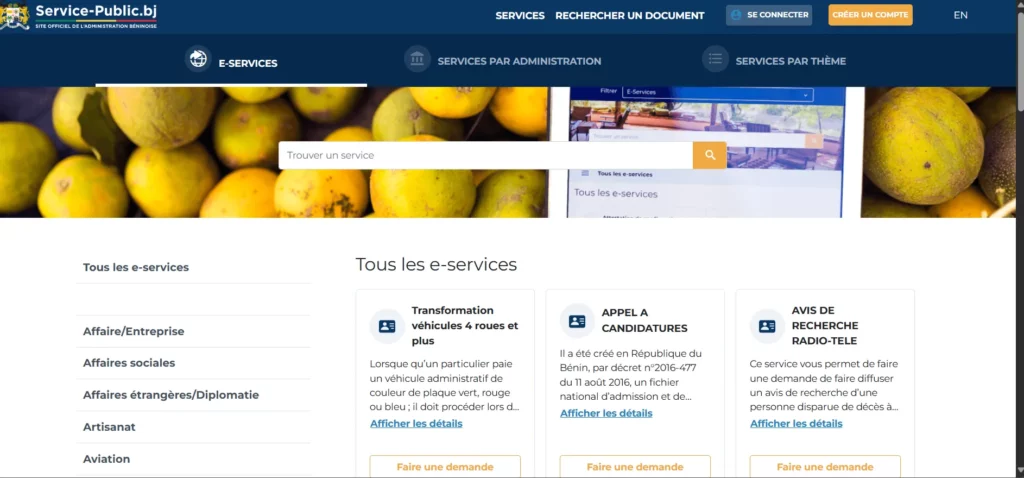

Le portail service-public.bj et la dématérialisation des procédures administratives

Chaque démarche en ligne génère désormais des documents électroniques qui doivent être archivés, sécurisés et accessibles. Le portail service-public.bj, la gouvernance des données et l’essor de l’open data illustrent parfaitement cette nouvelle ère documentaire.Plus besoin de longues files d’attente dans les ministères, plus de dossiers égarés, plus de tracasseries interminables. Depuis 2017, cette vision a commencé à se concrétiser grâce au portail service-public.bj, vitrine de la transformation numérique et de la gestion des archives au Bénin.

Le portail service-public.bj centralise désormais plus de 1 000 démarches administratives. Qu’il s’agisse d’obtenir un casier judiciaire, un e-visa ou de régler des taxes, tout peut se faire en ligne. Cette dématérialisation réduit les délais, limite la corruption et rend l’État plus proche de ses citoyens. Avec service-public.bj, la dématérialisation des archives est devenue une réalité.

Derrière cette interface moderne se cache un important enjeu : la gestion documentaire numérique. Chaque demande en ligne génère des archives électroniques qui doivent être stockées, sécurisées et accessibles. C’est ici que la gestion des archives au Bénin se connecte directement aux e-services. Sans archivage fiable, le portail risquerait de perdre sa crédibilité. Les choix technologiques, entre GED ou SAE, orientent la stratégie documentaire.

Beaucoup de structures dans le public et le privé ont cherché à mettre en place une Gestion électronique des documents pour moderniser leur fonctionnement. Cela a aussi engendré des défis. Bien sûr, tout n’est pas parfait. La couverture internet reste inégale et certains citoyens peinent à utiliser les services en ligne. J’avais d’ailleurs abordé cette thématique durant ma communication « l’inclusion numérique à l’épreuve des e-services au Bénin » à la CIBA 2022.

De plus, la conservation numérique des millions de documents générés pose un défi technique et financier. Comment garantir que ces données resteront accessibles dans 10, 20 ou 50 ans ?

Lire aussi : Dématérialisation fiscale au Bénin : une transformation digitale qui a rapporté 670 milliards en sept ans

Gouvernance des données publiques et développement de l’open data au Bénin

Au Bénin, la transformation numérique a montré qu’une bonne gouvernance des données pouvait renforcer la transparence et accélérer le développement. Avec le lancement de data.gouv.bj, le Bénin a franchi une étape clé. Ce portail met à disposition des citoyens, chercheurs, journalistes et entreprises des données publiques ouvertes.

Imaginez pouvoir accéder aux statistiques de l’éducation, de la santé ou du commerce en quelques clics. Cet accès inédit transforme la manière dont l’État est perçu : plus transparent, plus responsable.

L’un des exemples palpables est la numérisation des textes législatifs et réglementaires. Le Secrétariat général du Gouvernement (SGG) a mis en ligne une documenthèque riche et structurée. Elle permet de télécharger les lois, décrets, ordonnances et arrêtés récents ou anciens.

Ces données ouvertes ne sont pas de simples fichiers. Elles font partie intégrante de la gestion documentaire numérique au Bénin. Elles doivent être structurées, authentifiées et régulièrement mises à jour. Sans archivage électronique solide, le risque est grand de voir disparaître ou se falsifier ces précieuses informations.

Mais qui dit ouverture, dit aussi vulnérabilité. Le gouvernement a donc renforcé son dispositif avec des structures comme l’ASIN (Agence des Systèmes d’Information et du Numérique) et le CNIN (Centre national d’investigations numériques). Leur mission ? Garantir la sécurité et l’intégrité des données publiques, qu’elles soient archivées ou diffusées en ligne.

L’ASIN veille ainsi àla protection des données à caractère personnel des Béninois face aux risques numériques. Le gouvernement a aussi adopté une stratégie nationale d’intelligence artificielle et des mégadonnées pour anticiper l’avenir.

L’open data au Bénin suscite autant d’enthousiasme que d’interrogations. Comment s’assurer que toutes les administrations jouent le jeu ? Comment intégrer durablement ces données dans la mémoire nationale ? Ces questions restent ouvertes, mais elles montrent bien que l’avenir des archives ne se limite plus aux documents papier.

Le corps des archivistes béninois face aux réformes : enjeux, crises et reconnaissance

Si la modernisation de la gestion des archives au Bénin a profondément transformé l’administration et les services publics, elle a aussi bouleversé la place des archivistes. Longtemps considérés comme de simples exécutants, ces professionnels se sont retrouvés au centre des débats sur la gouvernance de l’information.

La controverse du décret de 2020 et ses impacts sur la professions d’archiviste

Je vous demande de faire un exercice simple. Imaginez être un archiviste béninois, responsable de la mémoire nationale, et découvrir que votre expertise n’est plus reconnue dans certaines fonctions clés de l’État. C’est exactement ce qui s’est passé en 2020, lorsqu’un arrêté interministériel a bouleversé la hiérarchie administrative et exclu indirectement les archivistes de postes stratégiques.

Ce texte visait à renforcer la coordination et la sécurité des systèmes d’information, notamment en matière de numérisation des documents et de gestion électronique des archives. Mais dans la pratique, il a réduit la visibilité et l’accès des archivistes béninois aux fonctions de responsabilité.

Subitement, des professionnels formés, expérimentés et pourtant indispensables à la gestion des archives au Bénin se sont retrouvés marginalisés. Ils ne pouvaient plus diriger les systèmes d’information. Cette responsabilité incombait désormais aux informaticiens ou tout individu ayant un diplôme équivalent.

Cette décision a provoqué une onde de choc dans la profession. Les archivistes se sont sentis non seulement dévalorisés, mais aussi menacés dans leur rôle de gardiens de la mémoire nationale. Des voix se sont élevées via l’ADADB (Association des Archivistes et Documentalistes du Bénin) et des médias spécialisés comme ArchivInfos. Ils ont alerté sur les risques pour la préservation documentaire et pour la gouvernance de l’information.

Cette controverse souligne un défi récurrent : équilibrer modernisation numérique et rôle historique des archivistes. Pour que la transition vers l’archivage électronique soit efficace et durable, il est nécessaire de clarifier les rôles. Il est aussi nécessaire d’instaurer des mécanismes de collaboration entre DSI et archivistes et de garantir que les décisions prises respectent à la fois la sécurité des données et la préservation de la mémoire nationale.

Le rétablissement du service de préarchivage et l’avenir des archivistes

Après la crise de 2020, un vent d’espoir est venu souffler sur le corps des archivistes béninois. Le décret n° 021-401 du 28 de juillet 2021 a rétabli le Service de préarchivage et de gestion des savoirs. Cela a marqué un tournant historique dans la gestion des archives au Bénin.

Cette décision n’était pas qu’une formalité administrative. Elle reconnaissait officiellement le rôle stratégique des archivistes dans la conservation et la valorisation de la mémoire nationale. Pour la première fois depuis longtemps, leur expertise en gestion documentaire et en archivage électronique au Bénin était pleinement légitimée.

Le rétablissement du service a permis :

- de restaurer la visibilité des archivistes béninois dans les postes de responsabilité ;

- de renforcer la formation et l’accompagnement sur les outils numériques et la gouvernance de l’information ;

- de consolider l’archivage électronique et la numérisation des archives dans une perspective durable.

Au-delà de la reconnaissance professionnelle, ce rétablissement a offert une chance unique : intégrer les archivistes dans la modernisation de l’administration. Les e-services au Bénin, désormais en plein essor, bénéficient directement de cette expertise. Chaque document produit et archivé devient une preuve fiable et une donnée exploitable pour la transparence et la traçabilité.

Cette période a enseigné une vérité essentielle. La gestion des archives au Bénin ne peut se limiter à la conservation passive. Elle doit être proactive, stratégique et intégrée à toutes les réformes numériques et administratives. Les archivistes ne sont plus de simples gardiens, ils sont devenus des acteurs centraux de la mémoire numérique de l’État.

Bilan des 10 années de réformes sur la gestion des archives au Bénin (2016–2026)

Après une décennie de réformes juridiques, institutionnelles et numériques, il est temps de mesurer concrètement l’impact de ces changements sur la gestion des archives au Bénin. Les avancées sont indéniables : l’administration dispose désormais d’outils modernes, l’archivage électronique s’est imposé et la reconnaissance des archivistes a progressé.

Mais des limites subsistent, notamment en matière de législation, d’infrastructures et de formation. Ce bilan doit donc être nuancé, en distinguant les acquis majeurs des défis encore à relever.

Acquis majeurs en matière de gestion documentaire et d’archivage électronique

L’adoption du Code du numérique (2018) et de la Politique nationale de développement des archives (PNDA 2021–2030) a permis de donner un cadre clair à la gestion documentaire. Les archivistes béninois disposent désormais de normes précises pour l’archivage, la conservation et la diffusion des documents, qu’ils soient papier ou électroniques.

L’introduction de l’archivage électronique au Bénin a transformé la manière de travailler dans les administrations. Les e-services au Bénin, tels que le portail service-public.bj et data.gouv.bj, s’appuient désormais sur des archives fiables et accessibles. La numérisation des archives garantit que les documents essentiels restent consultables, sécurisés et exploitables dans le temps.

Plusieurs administrations cherchent aujourd’hui la meilleure solution d’archivage électronique adaptée à leurs besoins. Après les crises de 2020–2021, les archivistes béninois ont retrouvé leur place stratégique. Leur rôle dans la gouvernance de l’information est aujourd’hui reconnu.

Grâce à ces réformes, les citoyens bénéficient d’un accès plus rapide et fiable aux services administratifs. Les données publiques ouvertes (open data Bénin) et la traçabilité des documents renforcent la confiance dans l’État. L’archivage devient un levier de transparence et de responsabilité.

Enfin, ces réformes assurent que le patrimoine documentaire du Bénin est désormais préservé. Chaque document produit par l’administration contribue à la mémoire nationale, qu’il soit consulté aujourd’hui ou dans plusieurs décennies. La réforme a permis de mieux protéger le patrimoine documentaire du Bénin, mémoire collective de la nation.

Ces acquis majeurs montrent que la gestion des archives au Bénin n’est plus un domaine secondaire. Elle est devenue un pilier stratégique, essentiel à la modernisation de l’État, à la transparence et à la valorisation de la mémoire nationale.

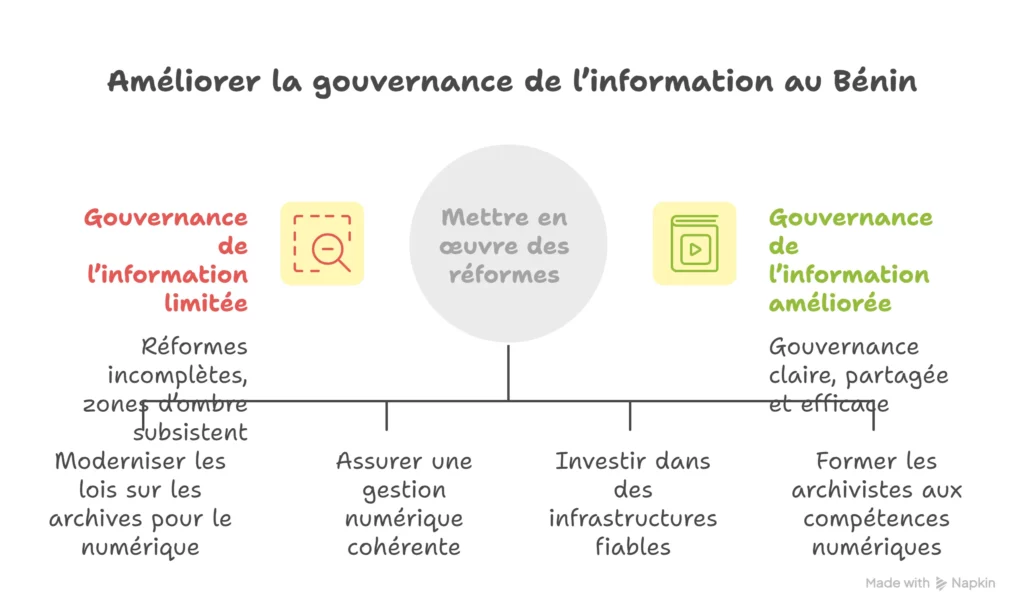

Limites, défis et zones d’ombre dans la gouvernance de l’information au Bénin

Si les réformes de 2016–2026 ont incontestablement modernisé la gouvernance de l’information au Bénin, elles n’ont pas levé toutes les contraintes. Des zones d’ombre subsistent, révélant que la transformation reste partielle et parfois inégalement appliquée selon les administrations.

Absence de loi sur les archives

La première, et sans doute la plus criante, reste l’absence d’une loi moderne et adaptée sur les archives. Le texte en vigueur, hérité d’un cadre ancien, ne répond plus aux réalités actuelles. Il ignore en grande partie les enjeux liés à la :

- numérisation,

- gestion électronique des documents,

- protection des données numériques,

- interopérabilité entre administrations.

Cette lacune législative crée une véritable zone d’incertitude, où les responsabilités entre archivistes, Directions des Systèmes d’Information (DSI) et autres acteurs demeurent floues. Cette zone grise juridique empêche d’assurer une gouvernance claire et partagée des archives. Elle alimente les tensions constatées, notamment depuis l’arrêté interministériel de 2020.

L’archivage électronique exige un cadre légal strict et des mesures de cybersécurité avancées. Les menaces liées à la falsification ou à la perte de données restent présentes. L’absence d’une loi sur les archives au Bénin adapté au numérique reste un frein majeur.

Lire aussi : Politique de protection des infrastructures d’information critiques : le Bénin adopte des mesures adéquates

Inégalités, infrastructures et compétences : défis persistants de la gestion documentaire numérique au Bénin

La gestion documentaire numérique reste inégale entre les ministères. Par ailleurs, toutes les administrations n’ont pas intégré les réformes au même rythme. Si certains ministères utilisent pleinement la gestion documentaire numérique, d’autres continuent de s’appuyer sur des archives papier mal classées. Cette inégalité fragilise la traçabilité et la gouvernance de l’information, créant des poches d’inefficacité et de confusion.

La numérisation des archives au Bénin exige des infrastructures fiables : serveurs, climatisation, sauvegardes et cybersécurité. Malheureusement, le budget et les équipements restent insuffisants dans certaines structures. Le risque de perte ou de détérioration des documents demeure réel, surtout face aux catastrophes naturelles ou aux pannes techniques. Un défi persistant reste de traiter efficacement le vrac numérique, souvent accumulé dans les ministères.

Même si le corps des archivistes béninois a gagné en reconnaissance, le nombre de professionnels formés reste limité. La maîtrise des outils numériques, de la gestion électronique des documents et de l’open data n’est pas encore universelle. Sans renforcement continu des compétences, la pérennité du système pourrait être compromise.

Perspectives post-2026 pour la gestion des archives et la gouvernance documentaire au Bénin

Alors que la décennie 2016–2026 touche à sa fin, le Bénin se trouve à un carrefour stratégique. La gestion des archives au Bénin, soutenue par la modernisation numérique et les réformes législatives, a ouvert la voie à de nouvelles opportunités, mais le futur exige de franchir de nouvelles étapes. Cependant, pour transformer ces acquis en véritable moteur de développement, le prochain président devra investir davantage pour améliorer la gestion des archives et renforcer la législation.

Renforcer la législation sur les archivies et l’archivage électronique

Pour franchir une nouvelle étape dans la modernisation de la gouvernance documentaire, le Bénin devra impérativement combler les lacunes identifiées au cours de la décennie écoulée. La priorité absolue sera l’adoption d’une loi moderne sur les archives, adaptée aux défis de l’ère numérique. Ce texte devrait :

- clarifier les rôles et responsabilités des archivistes face aux Directions des Systèmes d’Information (DSI) ;

- encadrer juridiquement l’archivage électronique, la numérisation des textes législatifs et réglementaires et la protection des données publiques ;

- définir des normes d’interopérabilité et de pérennité numérique, afin d’éviter la fragmentation actuelle des systèmes.

Une meilleure gouvernance de l’information au Bénin passera par une loi moderne sur les archives. Le futur président devra inscrire dans son programme une véritable politique nationale des archives et de la gestion documentaire. Elle doit s’articuler autour d’une loi ambitieuse, de moyens renforcés et d’une gouvernance inclusive.

C’est à ce prix que le Bénin pourra transformer ses archives en un outil de mémoire vivante et de gouvernance numérique efficace, tout en consolidant sa crédibilité sur la scène internationale.

Les domaines prioritaires à améliorer : numérisation, open data, cybersécurité et formation des archivistes béninois

Au-delà de la réforme législative, plusieurs chantiers s’imposent :

- renforcer le corps des archivistes, en améliorant leur statut, leur formation et leur représentativité dans la chaîne décisionnelle ;

- investir dans des infrastructures numériques sécurisées, garantissant une conservation fiable et durable des documents électroniques ;

- développer des plateformes interactives, permettant non seulement le téléchargement de textes comme sur sgg.gouv.bj, mais aussi une recherche avancée et une exploitation intelligente des données juridiques et administratives ;

- sensibiliser les décideurs à la valeur stratégique des archives, non comme un simple patrimoine, mais comme un levier de transparence, de bonne gouvernance et d’innovation publique.

Les e-services au Bénin doivent être élargis et simplifiés pour atteindre toutes les populations, y compris celles des zones rurales. À l’avenir, la gestion des archives ne sera pas uniquement administrative.

Elle deviendra un outil stratégique pour la planification et la gouvernance. Les données archivées permettront de prendre des décisions plus éclairées, basées sur des informations fiables et accessibles.

Avec l’expansion des systèmes numériques, la cybersécurité reste un défi majeur. Les structures comme le CNIN et l’ASIN devront continuer à protéger les archives et les données publiques contre les intrusions, pertes ou falsifications.

Il faudra aussi adopter un plan de mesures d’urgence et de sauvetage des archives pour prévenir les catastrophes. Cela passera aussi par un véritable plan de gestion des risques informationnels intégré aux politiques publiques.

De même, la création de datacenters nationaux dédiés aux archives et aux données publiques apparaît comme une priorité stratégique. Ces infrastructures offriraient non seulement un espace sécurisé pour le stockage massif de documents numériques, mais aussi une garantie de souveraineté informationnelle.

Un tel dispositif, combiné à l’archivage électronique et à la gouvernance documentaire, constituerait une étape décisive vers une mémoire numérique durable et indépendante.

Conclusion : quel avenir pour la gestion des archives au Bénin après 2026 ?

Dix années de réformes ont profondément transformé la gestion des archives au Bénin. Sous le mandat de Patrice Talon, le pays a su poser des bases solides :

- cadre juridique clair,

- numérisation des archives,

- développement des e-services,

- et reconnaissance du corps des archivistes béninois.

Ces acquis majeurs ont permis de renforcer la transparence, d’améliorer l’efficacité de l’administration et de protéger la mémoire nationale. Pourtant, les défis restent nombreux. Les crises, comme celle provoquée par le décret de 2020, ont rappelé que la reconnaissance et l’intégration des archivistes dans la gouvernance de l’information sont indispensables pour pérenniser ces réformes.

À l’aube de la prochaine décennie, le futur président du Bénin a un rôle clé à jouer. Intégrer la gestion documentaire au cœur du programme de société, investir dans la numérisation systématique, renforcer la formation des archivistes et démocratiser l’accès aux données publiques sont autant de leviers pour faire de la mémoire nationale un véritable moteur de développement.

L’archivage ne doit plus être perçu comme un simple service administratif, mais comme un outil stratégique pour une gouvernance moderne, transparente et durable. Ces réformes contribueront à la valorisation du patrimoine africain et à la mémoire collective du continent.

En fin de compte, la gestion des archives au Bénin est bien plus qu’une question technique. Elle touche au cœur même de l’identité nationale, de la confiance des citoyens dans l’État. Chaque document préservé, chaque donnée sécurisée devient un fragment de l’histoire nationale, un socle pour une administration performante et un Bénin résolument tourné vers l’excellence numérique.